Dernières tendances au royaume des orchidées

Comme pour toutes les plantes commercialisées, la vente des orchidées est sujette à des modes passagères.

Les Cymbidium

Dans les années 1970-1990, le succès des Cymbidium à grandes fleurs était dû au côté spectaculaire de leurs floraisons, et à leur culture assez aisée pour les producteurs, en particulier la culture en serre froide rendait cette production assez rentable économiquement, y compris pour les producteurs français. Mais la refloraison chez le client était assez difficile, car peu d’appartements pouvaient leur offrir un écart de température entre le jour et la nuit suffisant pour initier la croissance de la hampe florale. Et puis peu de gens osaient les mettre dehors à la bonne saison.

Les Phalaenopsis

Les Phalaenopsis ont permis de corriger ces problèmes en proposant des plantes gracieuses, à floraison tout aussi spectaculaire et très durable, et d’un entretien plus régulier, facile à satisfaire en appartement un peu chaud. Grâce à la mondialisation, la délocalisation de cette production dans les pays à main d’œuvre bon marché a permis de faire chuter les prix, mais en contrepartie l’orchidée perdait ainsi un peu de son prestige. Même si le Phalaenopsis reste un produit phare, une diversification de l’offre est apparue dans les bonnes jardineries qui ne se limitent plus à ce seul genre. Car les goûts des consommateurs et les conditions de culture possibles évoluent, ce qui permet d’envisager de proposer d’autres genres aux clients soucieux de diversifier leurs collections.

Parmi les tendances actuelles remarquées chez les collectionneurs, on peut noter :

Les mini-orchidées

Une demande grandissante en mini-orchidées, motivée par une taille limitée des appartements. Ainsi, on trouve couramment des Phalaenopsis miniatures à prix modiques. Mais il est possible de sortir de ce genre en cultivant en terrarium. Le recyclage d’un aquarium permet de limiter l’investissement de départ. La culture hydroponique réduit l’entretien au minimum. L’utilisation d’un éclairage d’appoint par leds permet d’éviter échauffements excessifs et déshydratations. Mais il ne faut pas fermer totalement l’aquarium, car sans circulation d’air, le Botrytis s’implante et les plantes pourrissent.

Parmi les genres envisageables pour ce type de culture, on peut citer les Masdevallia, Maxillaria, Pleione, Coelogyne, petits Dendrobium, Promenaea, Restrepia ou encore Sophronitis.

Des plantes de culture fraîche, un peu plus grande

Bien des maisons sont dotées d’une véranda, ce qui offre des possibilités supplémentaires par rapport à un appartement souvent peu lumineux et à température trop constante. Elle permet aussi de cultiver des plantes un peu plus grandes. Si elle est peu chauffée en hiver, tout en restant autour de 13-15°C, elle offre les conditions climatiques d’une serre froide. Vous pouvez alors y cultiver les genres Angulocaste, Brassia, Holcoglossum, Odontoglossum et leurs hybrides, Sophronitis, Zygopetalum.

Sans véranda, des petites serres adossées peuvent être installées aisément sur un balcon. Elles limiteront simplement la taille des plantes et il faudra les équiper d’un petit chauffage, ce qui complique un peu l’installation.

Sans véranda, des petites serres adossées peuvent être installées aisément sur un balcon. Elles limiteront simplement la taille des plantes et il faudra les équiper d’un petit chauffage, ce qui complique un peu l’installation.

Attention, plus la température baisse pendant la nuit, moins il faut arroser.

Avec le réchauffement climatique, on peut envisager la culture en extérieur d’espèces terrestres assez résistantes, surtout en ville où le gel est beaucoup moins prononcé. Il faudra simplement faire une culture en pot et envelopper le pot de plastique bulle pour protéger du froid, ou dans un jardin, recouvrir d’une bonne couche de feuilles et d’un plastique pour éviter un excès d’humidité. Les genres utilisables sont Bletilla, Disa, Cypripedium et Dactylorhiza (ne surtout pas prélever dans la nature, ils sont protégés et c’est sévèrement réprimé).

Avec le réchauffement climatique, on peut envisager la culture en extérieur d’espèces terrestres assez résistantes, surtout en ville où le gel est beaucoup moins prononcé. Il faudra simplement faire une culture en pot et envelopper le pot de plastique bulle pour protéger du froid, ou dans un jardin, recouvrir d’une bonne couche de feuilles et d’un plastique pour éviter un excès d’humidité. Les genres utilisables sont Bletilla, Disa, Cypripedium et Dactylorhiza (ne surtout pas prélever dans la nature, ils sont protégés et c’est sévèrement réprimé).

- De plus en plus de producteurs proposent maintenant des plantes en sortie de flacon, ce qui permet d’obtenir des plantes pas chères, même si on doit attendre quelques années avant la première floraison. Mais attention, ces toutes jeunes plantes sont très fragiles, et il est difficile de trouver le juste équilibre pour les arrosages et le taux d’humidité : trop d’humidité, et les racines pourrissent, pas assez, et c’est la déshydratation.

Pour trouver des espèces variées, quelques rares jardineries ont un choix limité. La vente sur internet peut être intéressante. Mais n’achetez pas dans des pays éloignés, car l’empreinte carbone est énorme. Et surtout, vous ne pouvez pas voir l’état sanitaire de la plante que vous achetez, et les conditions de transport peuvent être fatales pour les plantes fragiles. L’idéal est de visiter une exposition d’orchidées présentée dans votre région. Vous y découvrirez des producteurs sérieux qui peuvent vous aider pour votre choix.

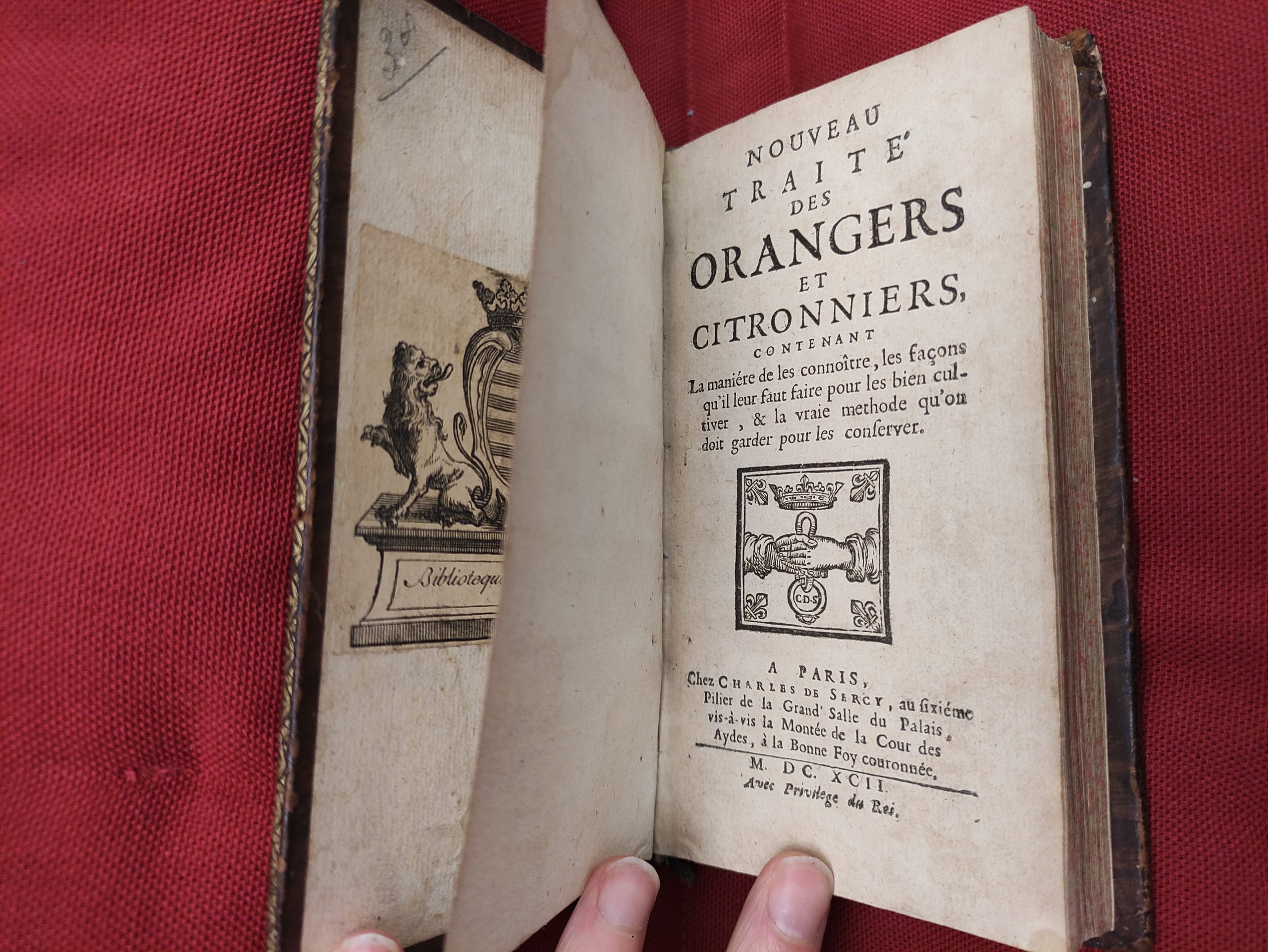

Pour sortir du Phalaenopsis et trouver des conseils sur les divers modes de culture et les bonnes conditions de culture pour chaque espèce, un bon livre est indispensable si vous vous lancez seul : Le petit Larousse des Orchidées. L’ouvrage est disponible à la bibliothèque de la SNHF.

Vous pouvez l’acheter par correspondance chez l’un des auteurs.

Mathilde Causse est directrice de recherche à l’Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes du Centre INRAE d’Avignon. Elle dirige un groupe de recherche sur la génétique et les bases moléculaires de la qualité des fruits de tomate. Son groupe a cartographié et caractérisé plusieurs gènes/QTL contrôlant la qualité des fruits de la tomate. Elle est désormais davantage impliquée dans l’analyse de l’impact des stress environnementaux sur la qualité et la production des tomates et dans l’utilisation de la sélection génomique à des fins de sélection. Elle a publié plus de 100 articles dans des revues internationales. Elle est membre correspondante de l’Académie d’agriculture de France.

Mathilde Causse est directrice de recherche à l’Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes du Centre INRAE d’Avignon. Elle dirige un groupe de recherche sur la génétique et les bases moléculaires de la qualité des fruits de tomate. Son groupe a cartographié et caractérisé plusieurs gènes/QTL contrôlant la qualité des fruits de la tomate. Elle est désormais davantage impliquée dans l’analyse de l’impact des stress environnementaux sur la qualité et la production des tomates et dans l’utilisation de la sélection génomique à des fins de sélection. Elle a publié plus de 100 articles dans des revues internationales. Elle est membre correspondante de l’Académie d’agriculture de France. Ingénieure agronome de l’INA-PG et après un DEA en Amélioration des plantes de l’université Paris XI–Orsay–INA-PG, Véronique Lefebvre fait un séjour à l’université de Cornell aux USA puis une thèse à l’INRA d’Avignon qu’elle défend en 1993. Recrutée chargée de recherche INRA, elle conduit des recherches sur les bases génétiques, moléculaires et fonctionnelles des caractéristiques agronomiques clés du piment et de la pomme de terre. Elle dirige l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL) d’Avignon de 2011 à 2017. Aujourd’hui, ses travaux visent à identifier les gènes clés de domestication-adaptation des espèces cultivées et des interactions plantes-agents pathogènes-environnements.

Ingénieure agronome de l’INA-PG et après un DEA en Amélioration des plantes de l’université Paris XI–Orsay–INA-PG, Véronique Lefebvre fait un séjour à l’université de Cornell aux USA puis une thèse à l’INRA d’Avignon qu’elle défend en 1993. Recrutée chargée de recherche INRA, elle conduit des recherches sur les bases génétiques, moléculaires et fonctionnelles des caractéristiques agronomiques clés du piment et de la pomme de terre. Elle dirige l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL) d’Avignon de 2011 à 2017. Aujourd’hui, ses travaux visent à identifier les gènes clés de domestication-adaptation des espèces cultivées et des interactions plantes-agents pathogènes-environnements.