- Partir de la forme sauvage dans les centres d’origine

- Décrire les introductions jusqu’en Europe au cours du temps

- Décrire les points forts de la domestication et de la sélection (aspects technique et/ou méthodes)

L’ail, l’oignon et l’échalote

Ces trois légumes à vocation essentiellement condimentaire sont classés dans les Alliums alimentaires.

Ce genre Allium comprend un très grand nombre de plantes, plus de 700 espèces, parmi lesquelles ces trois-là prennent une place notable dans l’alimentation humaine.

La taxonomie n’est pas définitivement arrêtée dans ce genre, comme on le verra d’ailleurs dans certains exemples évoqués.

On présentera tout d’abord quelques généralités propres à ces trois espèces, avant de situer leur origine historique et leur domestication, ce qui a conduit aux produits que nous consommons actuellement. Les méthodes actuelles de sélection seront précisées.

- Quelques chiffres pour situer l’importance alimentaire de ces trois espèces en France

– L’ail, c’est 18 000 tonnes de production/an en France (10 fois moins que l’Espagne). On exporte vers l’UE 10 000 t/an mais on importe (d’Espagne, Chine et Argentine) 28 000 t/an. Au final, 36 000 t sont consommées annuellement dans notre pays.

– L’oignon, dont près de 600 000 t sont produites en France chaque année, a progressé très significativement ces dernières saisons. Avec des exportations en hausse (100 000 t) et des importations stables (135 000 t/an). Au final, la consommation s’établit autour de 635 000 t/an.

Pour rappel, 6 millions de tonnes sont produites dans l’UE dont environ la moitié par l’Espagne et les Pays-Bas.

– L’échalote se situe un peu au-dessus de l’ail en quantités consommées. À une production nationale d’échalote dite traditionnelle proche de 40 000 t/an, viennent s’ajouter environ 4 000 tonnes d’échalote issue de semis.

En comparaison de la quantité totale de légumes consommée en France (plus de 5 millions de tonnes), cela peut paraître assez modeste (à peine 15 %). Mais ces trois plantes ont une vocation principalement condimentaire (un peu moins toutefois pour l’oignon), apportant aux mets avant tout un complément de goût auxquels s’ajoutent quelques arguments bénéfiques sur la santé. Ce qui conduit à relativiser leur importance et leur donne de ce fait une présence conséquente dans l’alimentation humaine.

Leurs propriétés singulières expliquent le travail d’amélioration et de domestication entrepris de longue date par les humains depuis la découverte de ces plantes sauvages dans leurs aires d’origine et au gré des échanges commerciaux.

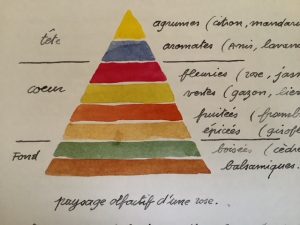

- Un goût et une odeur bien spécifiques

Quand on broie ces trois produits, une odeur forte assez typique de chaque espèce se dégage, due à des précurseurs soufrés qui se transforment en sulfures volatils (par le biais d’une enzyme. Exemple, l’alliinase dans le cas de l’ail).

- Les Alliums alimentaires. De quelles plantes parle-t-on ?

Ce sont des plantes généralement herbacées vivaces à bulbes, à feuilles simples, basiques engainantes et aux fleurs formant une ombelle à l’extrémité d’une hampe nue.

Ce sont des monocotylédones hermaphrodites de la famille des amaryllidacées (anciennement liliacées). Les fleurs comportent six étamines entourant un style émergent. Le fruit est une capsule contenant les graines.

Certaines, en plus de leur tendance à la reproduction sexuée par graines, se multiplient végétativement à partir de bulbilles, en général provenant de la souche, parfois des inflorescences.

Parmi les Alliums alimentaires, outre l’ail, l’oignon et l’échalote, on peut citer l’importance du poireau (180 000 t produites en France) et en moindre importance, des produits comme la ciboulette, la ciboule, etc.

- L’ail. Aire d’origine de l’ail (Allium sativum)

Le centre de primo-diversification se situerait en Asie centrale, autour de Samarcande en Ouzbékistan (Kazakhstan, Tadjikistan, Xingjiang) avec une branche secondaire en Méditerranée et dans le Caucase et une autre en Afghanistan et au nord de l’Inde. Ces souches sauvages seraient à l’origine des divers cultivars sur lesquels s’appuiera plus tard la sélection moderne.

Ces plantes étant présentes spontanément dans l’environnement de nos ancêtres, leurs propriétés gustatives particulières suscitèrent très vite de l’intérêt. On trouve trace de la présence de l’ail très anciennement, en Mésopotamie, en Égypte, en Grèce et chez les Romains. Peu à peu, leur goût singulier assez puissant suscita l’imagination (en leur attribuant des propriétés souvent favorables : bienfaits sur la santé, sécurité, protection). On peut penser que la relative aisance avec laquelle il était possible de multiplier ces plantes l’année suivante à partir de petits bulbes conservés (gousses, caïeux) fut un facteur d’amélioration notable qui permit de passer progressivement à des formes plus évoluées aux performances accrues. Plus ou moins sciemment sans doute au début, mais beaucoup plus volontairement à partir de 1600 comme on le constate dans la publication de l’agronome français Olivier de Serres : Théâtre de l’agriculture.

- La sélection de l’ail

Cette domestication de la plante sauvage par l’homme se poursuivit peu à peu, non seulement dans les aires d’origine mais aussi au fur et à mesure que les échanges commerciaux s’établirent à travers pays et continents.

Des caractères comme la grosseur du bulbe, l’intensité du goût, le comportement cultural plus ou moins aisé (adaptabilité au secteur cultivé avec les aspects de longueur de jour influant sur la tubérisation…) et d’autres propriétés recherchées des utilisateurs, conduisirent à la création de clones sur lesquels le travail de sélection moderne s’installa à partir du milieu du siècle dernier.

Dans les années 1980, un travail collectif de spécialistes physiologistes, sélectionneurs et phytopathologistes a recensé les groupes variétaux d’ail que l’on peut répertorier sur la planète (Les Alliums alimentaires reproduits par voie végétative, ouvrage coordonné par C.M. Messiaen, paru en 1993).

- Reproduction par graines et reproduction par voie végétative

Les chercheurs botanistes qui se sont appuyés d’abord sur des caractères comme la morphologie des feuilles pour classer les Alliums, admettent qu’il faut pour cela aller plus loin dans l’étude de leurs organes floraux. Leur mode de reproduction vers la voie végétative, orientation imposée par l’homme chaque fois qu’il en a ressenti l’intérêt, est une tendance toutefois spontanée dans certaines de ces espèces.

Le retour à une production de graines a été favorisé récemment par le travail des sélectionneurs en vue de faire avancer la création moderne dans certains exemples, comme on l’évoquera pour l’ail et l’échalote.

- Sélection massale puis clonale de l’ail

Les populations anciennes cultivées traditionnellement à partir de reproduction de bulbes réservés en tant que « semences » pour l’année suivante, étaient par nature très hétérogènes. Les tentatives pour améliorer leurs performances, les homogénéiser en ne gardant que les bulbes les mieux conformés montrèrent vite leurs limites. Aussi il s‘avéra nécessaire d’introduire la notion de sélection clonale à partir de bulbes prometteurs sur plusieurs générations, à même de confirmer cette amélioration, pour se limiter à la culture de ces derniers. Cette méthode fut facteur d’amélioration pour les principaux clones cultivés.

- Étape suivante : la régénération par culture de méristèmes

La présence de virus quasi généralisée sur les plantes d’ail en France a amené les chercheurs à utiliser la culture de méristèmes pour une amélioration sanitaire immédiatement perceptible en production. Dans les années 1980, cette technique de laboratoire a permis d’obtenir des résultats probants. Ces petits amas de jeunes cellules situées dans les bourgeons étant quasi exempts de particules virales, leur reproduction en conditions stériles, puis leur culture en tubes à essai et bocaux pour recréer des plants viables, furent le moyen le plus rapide de régénérer des variétés fortement virosées. Les progrès furent importants en ce qui concerne l’assainissement contre l’OYDV (Ognon Yellow Dwarf Virus) ou la « bigarrure de l’oignon ».

- L’obtention de plants certifiés à partir de ces variétés améliorées

En pointe dans ces techniques et disposant de bon matériel cultural, la France a mis au point dans les années 1970 en ail (1980 pour l’échalote) une production contrôlée de plants certifiés, destinée ensuite aux agriculteurs cultivant de l’ail de consommation. Un schéma sur plusieurs années (afin de disposer du potentiel de quantité suffisant) fut proposé. Chaque génération servira de plants à la suivante, avec des préconisations culturales strictes et ce sous contrôle d’organisations structurées (Gnis, Soc, Prosemail, Inra…). Ce schéma permit d’assurer aux plants une maîtrise sanitaire indiscutable et donna des garanties de sécurité au produit commercialisé.

- Nouvelles techniques de création variétale

L’obtention de nouveaux clones par semis de graines est une voie prometteuse pour les sélectionneurs et a déjà abouti à des nouveautés, cultivées désormais à grande échelle.

Cherchant à poursuivre l’amélioration des variétés proposées aux agriculteurs, de nouvelles techniques furent et continuent de faire l’objet d’innovations parmi les chercheurs travaillant sur cette espèce. Le recours aux biotechnologies ne garantit toutefois pas une réussite aisée de ces programmes, certains étant abandonnés après tentatives infructueuses (mutagénèse par irradiation, mutagénèse chimique). D’autres sont en cours de réalisation (variabilité in vitro…) et pourraient conduire à l’introduction de nouvelles variétés sur le marché, détentrices de caractères intéressants.

- L’oignon. Aire d’origine de l’oignon (Allium cepa gr. cepa)

Elle est difficile à situer avec exactitude, les plantes d’origine se situant en Asie centrale très probablement, car sa présence dans l’alimentation remonte à très loin dans toute la région allant de la Palestine au nord de l’Inde (Baloutchistan). On en consommait en Mésopotamie, en Égypte, chez les Grecs et les Romains. Il était conseillé d’en manger dans notre pays en l’an 800 (recommandé dans le Capitulaire de Villis de Charlemagne au début du IXe siècle) et l’oignon était très courant dans la nourriture en Sicile au cours du Xe siècle.

L’oignon était très prisé comme condiment mais aussi, du fait de sa relative douceur pour certaines variétés, en tant que légume, souvent associé à d’autres dans de nombreux plats.

- Reproduction par graines de l’oignon

Une graine d’oignon semée au printemps donne généralement un bulbe unique qui est récolté de l’été à l’automne, selon le caractère de précocité de la variété en question. Si on devait la laisser sur place, en conditions pas trop rigoureuses tout l’hiver, on obtiendrait une repousse de la plante au printemps suivant (année N+1) à l’origine du développement d’une hampe florale produisant des graines en cours d’été. Le caractère bisannuel de cette plante est sa caractéristique principale, mais dans la pratique, la production de semences est réalisée à partir des bulbes récoltés l’été et mis en terre au printemps suivant.

C’est une plante dite sensible à la photopériode, classée comme plante de jours longs, avec un renflement de son bulbe situé à sa base. Sa bulbification (parfois appelée tubérisation) intervient de ce fait en été sous nos latitudes pour la majorité des variétés cultivées.

Pour ces raisons, des variétés cultivables plus au nord comme aux Pays-Bas, de même que plus au sud en Espagne par exemple, ne se trouvent pas forcément adaptées aux conditions de culture du Val de Loire, du fait d’une longueur de jours estivale différente. Les sélectionneurs tiennent compte aujourd’hui de ce fait pour proposer sur la planète des variétés adaptées à chaque territoire.

- Méthodes traditionnelles d’amélioration

Au fil des siècles, les cultivateurs ont sans aucun doute laissé en terre ou bien conservé à partir de leurs récoltes quelques bulbes utilisés l’année suivante comme futurs porte-graines. Sur deux saisons, une même variété, souvent une population assez hétérogène, s’entretenait ainsi, avec un large brassage de gènes. La fécondation croisée entre ces plantes allogames (surtout entomophile, par les insectes) se combine en effet avec une certaine dose d’autofécondation.

Un travail de sélection plus abouti a débuté au moment où les agronomes ont recommandé de sélectionner les plus beaux sujets pour obtenir les graines au potentiel plus performant. L’exemple des conseils d’Olivier de Serres en 1600 peut de nouveau ici être cité.

Les variétés « populations » issues de ces bonnes pratiques liées à l’observation, furent donc exclusives jusqu’au milieu du siècle précédent (XXe), avant que n’apparaissent les premières nouveautés obtenues volontairement de façon hybridée.

- Les variétés hybrides d’oignon

Les établissements semenciers s’appuyèrent sur un travail conséquent pour proposer aux agriculteurs des variétés hybrides dont le principal argument était d’obtenir une homogénéité de plus en plus forte. Cela donnera à la culture un niveau de régularité désormais amélioré, facteur d’accroissement très significatif des rendements. Ainsi, dans leurs catalogues, une multitude de variétés toujours plus compétitives fut offerte aux producteurs qui mirent au point en parallèle, avec les équipementiers, des techniques de culture toujours plus poussées. Cela conduira à des améliorations de performances très significatives.

Avec ces nouvelles variétés, les cultures d’oignons, longtemps cantonnées à des bassins modestes, s’élargirent de ce fait aux grandes plaines céréalières, avec des méthodes qu’on peut qualifier aujourd’hui de résolument industrielles.

L’obtention de ces variétés hybrides de première génération, puis avec des variantes selon des méthodes plus sophistiquées, fait l’objet de travaux de recherches et de mise au point que seules des firmes très spécialisées sont à même d’entreprendre, en parallèle et en relation parfois avec la recherche publique.

En oignon, les critères recherchés sont nombreux, allant de la couleur des tuniques et de celle de la chair, du calibre des bulbes à la fermeté avec des taux variés de matières sèches, l’aptitude à la longueur de jours, les résistances aux maladies (champignons foliaires ou telluriques par exemple), etc. Et le panel de nouveautés proposées chaque année est large désormais, en considération de la puissance des firmes qui œuvrent dorénavant sous toutes les latitudes.

- L’échalote. Aire d’origine de l’échalote (Allium cepa gr. aggregatum)

Au sein des Allium cepa, on distingue botaniquement l’oignon (groupe cepa) de l’échalote (groupe aggregatum). Longtemps on a évoqué pour cette dernière une espèce spécifique intitulée Allium ascalonicum, mais désormais la relative proximité avec l’oignon ne semble plus faire de doute au sein de la taxonomie récente. Ce consensus scientifique fut consolidé avec l’inscription distincte des variétés sur le Catalogue officiel des variétés de l’Union européenne dans les années 1990. Et un oignon de forme allongée, au léger goût d’échalote, fut classé d’autre part dans une rubrique spéciale intitulée « échalion » en 1995 au sein de ce même catalogue oignon.

La grande différence entre l’échalote et l’oignon (tout au long de leur histoire ancienne et commune) c’est, outre leur goût bien distinct, la tendance naturelle de l’échalote à se reproduire de façon végétative, quand l’oignon préfère la reproduction sexuée. Si l’aire géographique, difficile à définir avec précision, semble bien recouper celle de l’oignon, (des plantes apparentées existent au Turkestan), nos ancêtres au fil du temps ont probablement remarqué ces propriétés singulières des plantes originelles, qu’ils ont su reproduire pour conduire peu à peu aux types cultivés variés, présents au début du siècle dernier.

La ville d’Ascalon en Judée lui aurait donné son nom (…), mais il est certainement faux d’expliquer que les Croisés sont à l’origine de sa présence en Europe occidentale, alors qu’on trouve l’échalote dans le Capitulaire de Villis dès l’an 800.

On distingue aujourd’hui couramment deux types majeurs d’échalotes, l’échalote rose dite de type « Jersey » et l’échalote grise, plus rare et dont la similarité de caractères la conduise à être classée en tant qu’Allium oschaninii (avec tunique très coriace, chair violacée, racines puissantes, quasi-absence de montaison à graines).

Les chercheurs en systématique ont tenté de préciser les relations de proximité botanique entre échalote et oignon, comparant diverses espèces sauvages regroupées en Alliums et s’en tiennent désormais à cette taxonomie. Les nombreuses appellations populaires des variétés fermières sont facilement source de confusion, nécessitant une certaine prudence pour savoir de quoi on parle.

- Les débuts de la sélection de l’échalote en France

Au début des années 1980, des premiers clones collectés à partir de variétés populations fermières, sont régénérés sur le plan sanitaire, à partir de cultures de méristèmes. Débarrassées du virus OYDV, une demi-longue de Jersey (Mikor) et une longue de Jersey (Jermor) issues des travaux de l’Inra, commencent à être cultivées. Leurs performances sont rapidement constatées à la hausse, avec un rendement amélioré de l’ordre de 25 %.

D’autres sont laissés en l’état, car de moindre intérêt commercial (type bretonne ronde, néerlandaise de divers coloris, longue qui monte…).

Les types tropicaux, très cultivés dans des pays comme l’Indonésie, ou chinois, ou encore africains, ne présentent pas non plus d’intérêt en culture dans nos régions.

- La production de semences certifiées d’échalote

Similaire à l’ail commencé dans les années 1960, un schéma de production de semences certifiées d’échalote se met en place sous l’impulsion de quelques acteurs au début des années 1980. Inra, Gnis et Soc, Prosemail et organisations professionnelles mettent au point un schéma qui permet en cinq à six générations d’obtenir une quantité de plants (*) certifiés équivalente aux besoins de la profession spécialisée.

(*) En échalote on parlera plus tard couramment de plants plutôt que de semences du fait d’un conflit autour de la détermination botanique, survenant lors de l’arrivée sur le marché d’échalote de semis.

Des règles strictes d’isolement des parcelles de plants, de rotation de terrain, d’épuration et de contrôles par analyses sont imposées, auxquelles s’ajoute une traçabilité précise de tout ce matériel végétal.

L’objectif est de mettre en mains des cultivateurs acquéreurs de ce plant certifié une quasi parfaite garantie sanitaire (contre virus et champignons telluriques…). Les résultats, comme en ail, s’avérèrent rapidement très probants, encourageant à la généralisation de ce schéma, et progressivement des nouveautés variétales furent proposées par un nombre toutefois limité de sélectionneurs.

- La création de variétés d’échalote se cultivant à partir de graines

Au tout début des années 2000, un sélectionneur néerlandais propose à la vente des variétés d’échalotes se cultivant de façon relativement similaire à l’oignon, à partir de semis de graines. Au-delà d’un conflit (qui n’est d’ailleurs pas définitivement clos), portant sur la légitimité d’appeler échalote des plantes qui peuvent s’avérer pour certaines botaniquement plus proches de l’oignon, car issues de croisement intra-spécifiques (entre groupe cepa et groupe aggregatum), c’est un enjeu à la fois commercial et de défense de l’authenticité de l’échalote et de son goût qui se joue. Une proportion notable d’échalote issue de semis est à ce jour constatée en consommation, à côté des échalotes dites traditionnelles, fleuron de la production nationale.

Mais au-delà de ce problème, c’est par la production de graines, en provoquant la montaison de clones, que sont passés nos chercheurs nationaux, à l’origine de variétés récentes qui sont cultivées désormais, de retour en reproduction végétative.

- L’ail, l’oignon et l’échalote, trois Alliums condimentaires « importés » d’Asie centrale

Originaires des régions du centre de l’Asie, ces trois Alliums représentent une part importante de notre alimentation. Il est loin le temps où nos ancêtres, constatant la particularité du goût et de l’odeur de ces plantes singulières et attrayantes, travaillèrent peu à peu à leur amélioration au fil des siècles.

Leur connaissance scientifique de plus en plus approfondie permet aujourd’hui aux semenciers d’offrir aux agriculteurs des variétés toujours plus performantes, au grand plaisir des consommateurs. Et un travail de fond semble entrepris pour rechercher et sauvegarder des plantes sauvages proches et dont le potentiel génétique est à même de fournir des caractères utiles à la création des variétés de demain.

–

Jacky Bréchet

Jacky Bréchet

- Ingénieur des techniques agricoles (Enita Bordeaux 1973)

- Spécialisé en protection des plantes puis en productions légumières

- Carrière professionnelle en Anjou (1975/2013). Conseils techniques et développement des productions de légumes (Chambre d’Agriculture puis Coopération agricole)

- Appui aux exploitations et animation responsable du service technique de la SCA Fleuron d’Anjou. Destination d’une large gamme vers le marché du frais : oignons, échalotes, melons, tomates, asperges, radis …. Porteur principal du dossier IGP échalote d’Anjou.

- Secrétaire technique national de la Section échalote de Prosemail.

- Membre de la Section potagère du CTPS (représentant les Utilisateurs de semences et plants)

- Retraité senior bénévole (Ecti 49) depuis 2013 en tant qu’expert légumes (10 missions en Chine…)

- Engagé dans diverses organisations para-professionnelles agricoles

- Rédaction récente d’un ouvrage illustré de 180p. « 30 années d’ambition collective pour le développement des légumes en Anjou ».

Après une première formation à l’ENITH d’Angers (Ecole nationale des ingénieurs des techniques horticoles, 1974-1977), puis un diplôme d’Etudes approfondies (DEA, 1982) suivi d’une thèse de doctorat (1986) soutenus à l’Université d’Aix Marseille, Marie-Christine Daunay a fait carrière à l’INRAe, Unité de Génétique et Amélioration des plantes de Montfavet (Vaucluse) en tant qu’ingénieur d’étude puis de recherche jusqu’en 2021. Ses domaines de prédilection ont été la sélection, la diversité génétique, les espèces apparentées ainsi que la domestication et l’histoire des solanacées, avec une approche plus particulière sur l’aubergine. Elle a animé plusieurs réseaux de gestion des ressources génétiques des solanacées, en France et en Europe.

Après une première formation à l’ENITH d’Angers (Ecole nationale des ingénieurs des techniques horticoles, 1974-1977), puis un diplôme d’Etudes approfondies (DEA, 1982) suivi d’une thèse de doctorat (1986) soutenus à l’Université d’Aix Marseille, Marie-Christine Daunay a fait carrière à l’INRAe, Unité de Génétique et Amélioration des plantes de Montfavet (Vaucluse) en tant qu’ingénieur d’étude puis de recherche jusqu’en 2021. Ses domaines de prédilection ont été la sélection, la diversité génétique, les espèces apparentées ainsi que la domestication et l’histoire des solanacées, avec une approche plus particulière sur l’aubergine. Elle a animé plusieurs réseaux de gestion des ressources génétiques des solanacées, en France et en Europe. Jacky Bréchet

Jacky Bréchet Emmanuel Geoffriau

Emmanuel Geoffriau