[Webinaire] D’où viennent nos légumes ? La journée d’information SNHF, partie 4/4

Partie 4 : Les légumes originaires d’Amérique

Webinaire

Programme

- La patate douce, par Alain Bonjean

- La tomate, par Mathilde Causse

- Les piments, par Véronique Lefebvre

- Le haricot, par Dominique Bleton

Ces journées d’information s’organisent en une conférence en présentiel le 16 novembre suivie de trois webinaires : les 5, 12 et 19 décembre 2023.

Toutes les informations sur les journées d’information de la SNHF 2023

Revoir les conférences

Les intervenants

Grâce à ses formes, ses couleurs et son goût caractéristiques, la tomate est un des légumes les plus populaires dans le monde. L’espèce cultivée, Solanum lycopersicum, fait partie de la famille des solanacées. Elle est originaire d’Amérique du Sud où elle a été domestiquée à partir de l’espèce S. pimpinellifolium. La tomate de type cerise, S. lycopersicum var. cerasiforme, a été très tôt décrite comme l’ancêtre domestiquée de la tomate cultivée.

La domestication a entraîné une augmentation de la diversité de la forme et de la couleur des fruits et une augmentation de leur taille. Elle a conduit dans un second temps aux types à gros fruits qui ont été ramenés à partir du XVIe siècle en Europe. La caractérisation moléculaire d’un grand nombre d’accessions a permis de confirmer cette évolution en deux temps. À partir du XXe siècle, la tomate s’est répandue dans le monde entier et a commencé à être sélectionnée. Cette sélection a porté depuis ses débuts sur des caractères comme le rendement, les résistances aux maladies, la qualité des fruits.

Les 12 espèces sauvages apparentées à la tomate peuvent être croisées de façon plus ou moins aisée avec la tomate cultivée et ont joué un rôle capital dans l’amélioration variétale. Les espèces sauvages ont été la source de nombreux gènes de résistance aux maladies et d’adaptation aux conditions adverses, et des variétés résistantes à une ou plusieurs maladies ont été développées, conduisant à une très grande diversité de variétés. Nous décrirons l’évolution de cette espèce au fil des siècles et comment l’amélioration poursuit sa diversification.

–

Mathilde Causse est directrice de recherche à l’Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes du Centre INRAE d’Avignon. Elle dirige un groupe de recherche sur la génétique et les bases moléculaires de la qualité des fruits de tomate. Son groupe a cartographié et caractérisé plusieurs gènes/QTL contrôlant la qualité des fruits de la tomate. Elle est désormais davantage impliquée dans l’analyse de l’impact des stress environnementaux sur la qualité et la production des tomates et dans l’utilisation de la sélection génomique à des fins de sélection. Elle a publié plus de 100 articles dans des revues internationales. Elle est membre correspondante de l’Académie d’agriculture de France.

Mathilde Causse est directrice de recherche à l’Unité de Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes du Centre INRAE d’Avignon. Elle dirige un groupe de recherche sur la génétique et les bases moléculaires de la qualité des fruits de tomate. Son groupe a cartographié et caractérisé plusieurs gènes/QTL contrôlant la qualité des fruits de la tomate. Elle est désormais davantage impliquée dans l’analyse de l’impact des stress environnementaux sur la qualité et la production des tomates et dans l’utilisation de la sélection génomique à des fins de sélection. Elle a publié plus de 100 articles dans des revues internationales. Elle est membre correspondante de l’Académie d’agriculture de France.

Consommé dans le monde entier et utilisé par les industries agroalimentaire, cosmétique et pharmaceutique, le piment (Capsicum spp.) est la troisième espèce de légume la plus largement cultivée à l’échelle mondiale avec 3,6 millions d’hectares en 2021, et sa production ne cesse d’augmenter. Sa vaste répartition géographique dans le monde fait qu’il est confronté à une diversité d’environnements et d’agents pathogènes qui provoquent des pertes de rendement significatives.

Les espèces cultivées et sauvages de piment et poivron montrent une diversité phénotypique très riche, source de nouveaux gènes d’intérêt. L’exploration des ressources génétiques intra- et interspécifiques permet de déchiffrer les bases génétiques des caractères agronomiques et ouvre des voies vers une agriculture durable. Une analyse phylogénétique de 311 accessions de C. annuum, l’espèce la plus cultivée, a permis de décrire différents groupes d’accessions et l’émergence de ces groupes au cours des processus de domestication et de l’histoire de la création variétale du piment (1). Plusieurs gènes de domestication, des introgressions et des fixations d’allèles expliquent la transition entre les groupes.

Une seconde analyse a porté sur la diversité génotypique (à l’aide de ~26 000 SNP, single nucleotide polymorphism) au sein de plus de 10 000 accessions de Capsicum spp. provenant de dix banques de gènes. L’étude de la similarité génétique entre pools de diversité géographique a révélé qu’après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb au XVe siècle, le piment s’est propagé dans l’ancien monde en suivant les routes commerciales historiques, maritimes et terrestres (2). Sachant que les caractéristiques de développement du fruit et de la plante qui déterminent le rendement et la grande diversité des types variétaux sont fortement dépendantes des conditions environnementales, nous avons phénotypé une core collection de 423 accessions couvrant la variabilité à l’échelle mondiale pour une trentaine de traits phénotypiques dans cinq environnements contrastés (France, Italie, Turquie, Israël et Taiwan). Nous avons ainsi identifié plus de 700 associations phénotype-SNP significatives, qui se regroupent en 423 QTL (Quantitative Trait Loci). Au total, 114 de ces QTL sont détectés dans différents environnements et ont un fort niveau de confiance ; ils deviennent donc des cibles privilégiées en création variétale. La centaine de gènes candidats identifiés pour ces QTL constitue une ressource essentielle pour sélectionner des variétés a priori capables de faire face au changement climatique (3).

- Cao et al. 2022, Mol Plant

- Tripodi et al. 2021, PNAS

- McLeod et al. 2023, Plant J

–

Ingénieure agronome de l’INA-PG et après un DEA en Amélioration des plantes de l’université Paris XI–Orsay–INA-PG, Véronique Lefebvre fait un séjour à l’université de Cornell aux USA puis une thèse à l’INRA d’Avignon qu’elle défend en 1993. Recrutée chargée de recherche INRA, elle conduit des recherches sur les bases génétiques, moléculaires et fonctionnelles des caractéristiques agronomiques clés du piment et de la pomme de terre. Elle dirige l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL) d’Avignon de 2011 à 2017. Aujourd’hui, ses travaux visent à identifier les gènes clés de domestication-adaptation des espèces cultivées et des interactions plantes-agents pathogènes-environnements.

Ingénieure agronome de l’INA-PG et après un DEA en Amélioration des plantes de l’université Paris XI–Orsay–INA-PG, Véronique Lefebvre fait un séjour à l’université de Cornell aux USA puis une thèse à l’INRA d’Avignon qu’elle défend en 1993. Recrutée chargée de recherche INRA, elle conduit des recherches sur les bases génétiques, moléculaires et fonctionnelles des caractéristiques agronomiques clés du piment et de la pomme de terre. Elle dirige l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes (GAFL) d’Avignon de 2011 à 2017. Aujourd’hui, ses travaux visent à identifier les gènes clés de domestication-adaptation des espèces cultivées et des interactions plantes-agents pathogènes-environnements.

Les haricots sont arrivés d’Amérique dans les cales des galions espagnols et portugais. Ils n’ont commencé à être cultivés et consommés en Europe qu’au bout d’un siècle. Pour des raisons linguistiques, ils ont longtemps été confondus avec d’autres légumineuses alimentaires à grosses graines comme les pois, les fèves ou les gesses (pois carrés), tous originaires de l’ancien monde. Espèce rarissime en Europe jusqu’au mariage de Catherine de Médicis en 1533 qui l’a répandu dans le Lauragais où il est à l’origine du fameux cassoulet. Le botaniste Fuchs ne les a identifiés botaniquement qu’en…1542. Et il a fallu attendre 1651 pour que l’espèce soit reconnue comme telle et non plus confondue avec d’autres légumineuses à graines.

Parmi celles-ci, le haricot commun (Phaseolus vulgaris) a un statut très particulier. Consommé en gousse, son image est très valorisée. Il accompagne traditionnellement les viandes rouges dans les repas de fête. À l’état sec, son image est celle d’un aliment de pauvre, protéine végétale, bon marché, trop calorique, dure à cuire et provoquant des flatulences inacceptables. Sous son statut de légume vert (de legumen = gousse en latin), l’inévitable question posée au semencier ou au sélectionneur est : « Y a-t-il du fil dans vos variétés ? » On oublie totalement qu’en Amérique, cette espèce était à l’origine consommée exclusivement en grains. Donc leurs gousses comportaient du fil et du parchemin.

Pour Jean PERNES, (disciple de HARLAN, chercheur au CNRS et professeur de génétique à la faculté d’Orsay), la domestication à des fins alimentaires des espèces végétales comme les graminées ou les légumineuses neutralise les gènes impliqués dans leur dissémination. Pour les graminées, ce sont les zones d’abscission du rachis qui sont concernées. Pour les légumineuses, c’est le fil de la gousse qui provoque leur éclatement à maturité et la projection de leurs graines loin de la plante mère. Toutes les espèces sauvages de Phaseolus sont à fil. Par ailleurs, elles sont la plupart du temps à croissance indéterminée (pour assurer leur compétitivité en conditions naturelles) et photopériodiques de jours courts en raison de leur origine tropicale.

Le centre d’origine du genre Phaseolus est incontestablement l’Amérique latine. Il s’étend du nord du Mexique au nord-ouest de l’Argentine. La Faculté de Gembloux a étudié de façon approfondie le pool génétique de ce genre et Daniel Debouck a décrit pas loin de 70 espèces. Cinq d’entre elles ont été domestiquées :

- Phaseolus vulgaris ou Haricot commun : c’est celui que nous consommons.

- Phaseolus dumosus ou Haricot acalete : beaucoup plus rare et limité à l’Amérique centrale.

- Phaseolus coccineus ou haricot d’Espagne : surtout cultivé en Grande-Bretagne ou comme plante ornementale.

- Phaseolus acutifolius : localement proche de l’acalete et marginal comme lui.

- Phaseolus lunatus ou haricot de Lima, utilisé exclusivement en grain et consommé aux USA à l’état demi-sec.

Paul Gepts a beaucoup étudié les caractéristiques et les relations entre les deux principaux centres d’origine de P. vulgaris : à savoir le pool méso-américain et le pool andin.

Globalement, les anciennes variétés de nos haricots cultivés seraient plutôt d’origine andine, et l’amélioration génétique des variétés modernes serait due, entre autres, à des gènes, donc des caractères trouvés dans le pool méso-américain.

Durant tout le XVIIe et XVIIIe siècle, leur acclimatation en Europe et en Amérique du Nord a d’abord été le fait des producteurs maraîchers qui ont appliqué la seule méthode connue à l’époque : la sélection massale. Cette histoire est très mal connue, car elle a donné lieu à très peu de littérature.

Les premiers génotypes multipliés étaient obligatoirement des types grains. D’origine tropicale, ils fleurissaient sans doute très tardivement et donnaient probablement des goussettes juste avant les premières gelées. C’est sans doute là l’origine des haricots verts qui comportaient donc du fil et ont abouti aux variétés locales que nous connaissons encore comme « Triomphe de Farcy » ou « Fin de Bagnols ».

Il aura fallu le blocus de la Grand Bretagne et la réaction de Napoléon pour que des botanistes et jardiniers éclairés comme Vilmorin et d’autres sélectionneurs découvrent la sélection généalogique pour accélérer l’adaptation de l’espèce à notre environnement et à nos attentes.

Il aura ensuite fallu la collaboration entre la recherche publique et privée pour oser tenter des hybrides interspécifiques entre des espèces sauvages et nos variétés cultivées afin de créer des types totalement nouveaux comme les mangetouts extra-fins récoltables mécaniquement.

Aujourd’hui, différentes banques de gènes dans le monde conservent des dizaines de milliers d’entrées de différentes origines, dont beaucoup existent encore à l’état spontané dans la nature. Les deux plus importantes sont probablement celle du CIAT (Centro International de Agronomia Tropical) et celle d’une Université américaine.

Il est aujourd’hui techniquement possible de réaliser des OGM de Phaseolus vulgaris, mais la faible importance économique des semences de haricots et la mauvaise cote de cette technologie ont découragé toute initiative en ce domaine.

Cependant, la fantastique biodiversité et l’immense intérêt alimentaire et agronomique de ce genre lui laissent espérer un bel avenir.

–

Dominique Bleton

- DEA d’Amélioration des Plantes en 1978 (Yves Demarly, Jean Pernes, Rosine Depaepe)

- DT chez Blainco à St Rémy de Provence de 1978 à 1981.

- Sélectionneur de pois et de haricots chez Clause à Cambrai de 1982 à 1990.

- Sélectionneur de pois protéagineux chez Pioneer à Oucques de 1991 à 1992.

- Sélectionneur de haricots indépendant depuis 1993.

Les intervenants

Yvette Dattée

Docteur d’État, Yvette Dattée a été enseignant/chercheur à l’Ecole Normale Supérieure puis à l’Université pendant les 20 premières années de sa carrière. Elle est ensuite entrée à l’INRAe où elle a dirigé le GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences). Elle a présidé EUCARPIA l’association européenne d’amélioration des plantes de 1989 à 1992.

Aujourd’hui retraitée, elle est membre de l’Académie d’Agriculture de France et Présidente du conseil scientifique de la SNHF.

Noëlle Dorion

Noëlle Dorion est ingénieur horticole et docteur en physiologie végétale. Elle est Professeur honoraire Agrocampus Ouest, spécialisée en biologie cellulaire et physiologie du développement des plantes ornementales. Elle a été présidente de la section plantes ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales du CTPS (comité technique permanent de la sélection).

Alain Toppan

Après des études de phytopathologie et biochimie, il poursuit en tant que chercheur au CNRS, puis intègre une société de biotechnologie, en charge de projets de création de plantes transgéniques résistantes aux champignons pathogènes. Il poursuit ensuite au sein de groupes coopératifs, responsable du développement de maïs transgéniques et enfin dirige une société de recherches en biotechnologies végétales, spécialisée en transgénèse et génomique.

Après une première formation à l’ENITH d’Angers (Ecole nationale des ingénieurs des techniques horticoles, 1974-1977), puis un diplôme d’Etudes approfondies (DEA, 1982) suivi d’une thèse de doctorat (1986) soutenus à l’Université d’Aix Marseille, Marie-Christine Daunay a fait carrière à l’INRAe, Unité de Génétique et Amélioration des plantes de Montfavet (Vaucluse) en tant qu’ingénieur d’étude puis de recherche jusqu’en 2021. Ses domaines de prédilection ont été la sélection, la diversité génétique, les espèces apparentées ainsi que la domestication et l’histoire des solanacées, avec une approche plus particulière sur l’aubergine. Elle a animé plusieurs réseaux de gestion des ressources génétiques des solanacées, en France et en Europe.

Après une première formation à l’ENITH d’Angers (Ecole nationale des ingénieurs des techniques horticoles, 1974-1977), puis un diplôme d’Etudes approfondies (DEA, 1982) suivi d’une thèse de doctorat (1986) soutenus à l’Université d’Aix Marseille, Marie-Christine Daunay a fait carrière à l’INRAe, Unité de Génétique et Amélioration des plantes de Montfavet (Vaucluse) en tant qu’ingénieur d’étude puis de recherche jusqu’en 2021. Ses domaines de prédilection ont été la sélection, la diversité génétique, les espèces apparentées ainsi que la domestication et l’histoire des solanacées, avec une approche plus particulière sur l’aubergine. Elle a animé plusieurs réseaux de gestion des ressources génétiques des solanacées, en France et en Europe. Jacky Bréchet

Jacky Bréchet Emmanuel Geoffriau

Emmanuel Geoffriau

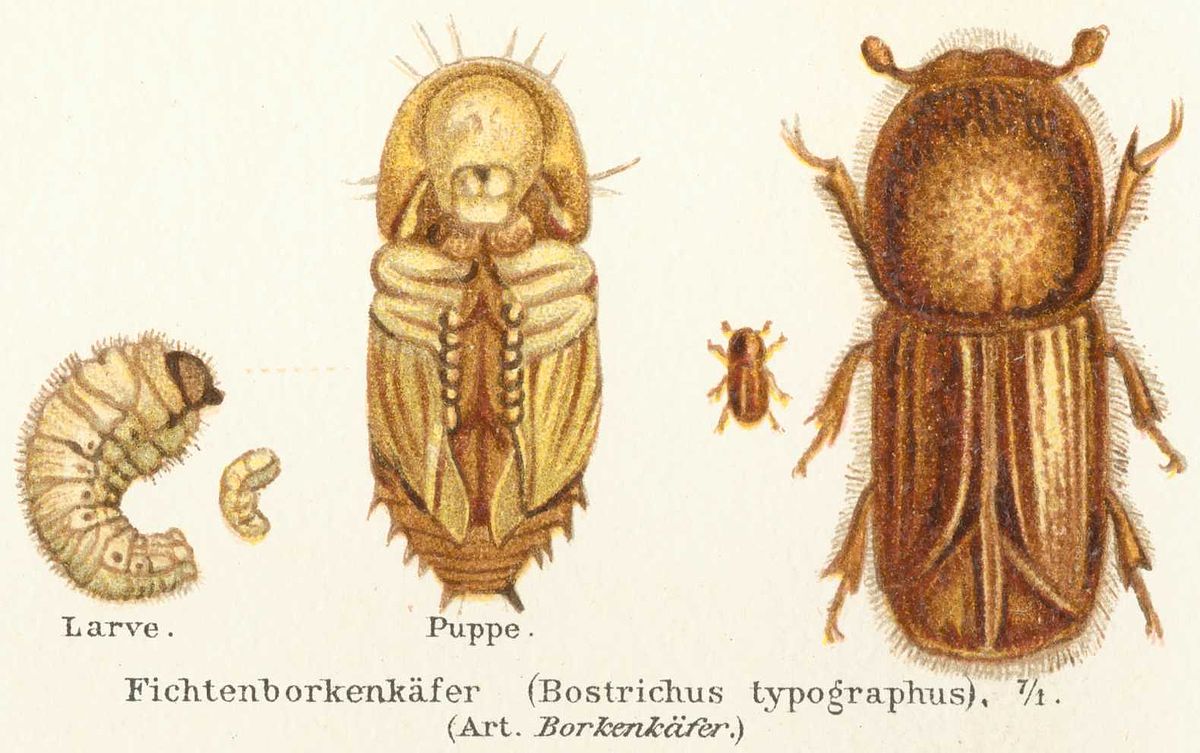

Des scolytes en pleine action (photo Administration de la Nature et des Forêts)

Des scolytes en pleine action (photo Administration de la Nature et des Forêts)

Bruno DESPREZ

Bruno DESPREZ Anne-Marie Chèvre

Anne-Marie Chèvre Nadim Tayeh est chargé de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Il dirige l’équipe génétique et génomique des espèces cibles protéagineux à l’UMR Agroécologie à Dijon. L’expertise de Nadim Tayeh porte sur la génétique, la génomique et la biologie moléculaire. Ses recherches sont dédiées à l’amélioration des légumineuses à graines, notamment pour les systèmes de production agroécologiques. Elle se concentre sur la diversité génétique, la découverte de gènes et les approches comparatives. Nadim Tayeh a piloté de nombreux projets de recherche dont le projet RésiLens en lien avec la mise en place et l’évaluation d’une collection de ressources génétiques de lentille pour identifier des sources de résistance à la pourriture racinaire et les dégâts de bruches.

Nadim Tayeh est chargé de recherche à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE). Il dirige l’équipe génétique et génomique des espèces cibles protéagineux à l’UMR Agroécologie à Dijon. L’expertise de Nadim Tayeh porte sur la génétique, la génomique et la biologie moléculaire. Ses recherches sont dédiées à l’amélioration des légumineuses à graines, notamment pour les systèmes de production agroécologiques. Elle se concentre sur la diversité génétique, la découverte de gènes et les approches comparatives. Nadim Tayeh a piloté de nombreux projets de recherche dont le projet RésiLens en lien avec la mise en place et l’évaluation d’une collection de ressources génétiques de lentille pour identifier des sources de résistance à la pourriture racinaire et les dégâts de bruches.

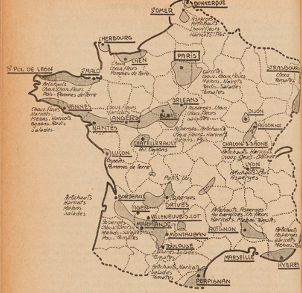

Carte issue de l’article « Orientation de la culture légumière en France » de G. Trebuchet paru dans le Jardins de France de 1953, page 115.

Carte issue de l’article « Orientation de la culture légumière en France » de G. Trebuchet paru dans le Jardins de France de 1953, page 115.