Fragment pour un dictionnaire des termes d’usage en botanique

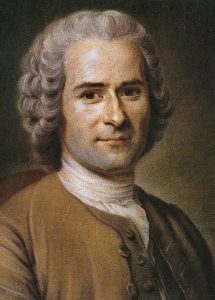

Ce texte de Jean-Jacques Rousseau, introductif à son dictionnaire de botanique, est intéressant à plus d’un titre. Outre la mise en évidence de la position personnelle de l’auteur par rapport à la science des plantes, considérée à la fois comme un délassement et comme un exercice d’encyclopédiste, la publication se situe à une époque pré-horticole où le jardinage joue pourtant un rôle fondamental dans l’élaboration de la classification du monde végétal.

Il ne reste, à cette époque, de la classification de Tournefort, que la notion de genre ; la classification sexuelle de Linné commence seulement à se généraliser. Elle sera usitée jusqu’à la fin du XIXème siècle, y compris dans bon nombre d’ouvrages horticoles ; la méthode naturelle, mise au point par Adrien de Jussieu pour la plantation du Trianon, ne tardera pas à être vulgarisée, en 1789, par son neveu Antoine Laurent, mais ne s’imposera que tardivement dans l’enseignement de la botanique.

Daniel Lejeune

FRAGMENT POUR UN DICTIONNAIRE DES TERMES D'USAGE EN BOTANIQUETFRAGMENT POUR UN DICTIONNAIRE DES TERMES D'USAGE EN BOTANIQUE

Le premier malheur de la botanique est d’avoir été regardée dès sa naissance comme une partie de la médecine. Cela fit qu’on ne s’attacha qu’à trouver ou supposer des vertus aux plantes, et qu’on négligea la connoissance des plantes mêmes ; car comment se livrer aux courses immenses et continuelles qu’exige cette recherche, et en même temps aux travaux sédentaires du laboratoire, et aux traitements des malades, par lesquels on parvient à s’assurer de la nature des substances végétales, et de leurs effets dans le corps humain ? Cette fausse manière d’envisager la botanique en a long-temps rétréci l’étude, au point de la borner presque aux plantes usuelles, et de réduire la chaîne végétale à un petit nombre de chaînons interrompus ; encore ces chaînons mêmes ont-ils été très mal étudiés, parce qu’on y regardoit seulement la matière, et non pas l’organisation. Comment se seroit-on beaucoup occupé de la structure organique d’une substance, ou plutôt d’une masse ramifiée, qu’on ne songeoit qu’à piler dans un mortier ? On ne cherchoit des plantes que pour trouver des remèdes ; on ne cherchoit pas des plantes, mais des simples. C’étoit fort bien fait, dira-t-on ; soit : mais il n’en a pas moins résulté que, si l’on connoissoit fort bien les remèdes, on le laissoit pas de connoître fort mal les plantes, et c’est tout ce que j’avance ici.

La botanique n’étoit rien : il n’y avoit point d’étude de la botanique, et ceux qui se piquoient le plus de connoître les plantes n’avoient aucune idée ni de leur structure, ni de l’économie végétale. Chacun connoissoit de vue cinq ou six plantes de son canton, auxquelles il donnoit des noms au hasard, enrichis de vertus merveilleuses qu’il lui plaisoit de leur supposer ; et chacune de ces plantes changée en panacée universelle suffisoit seule pour immortaliser tout le genre humain. Ces plantes, transformées en baume et en emplâtres, disparoissoient promptement, et faisoient bientôt place à d’autres, auxquelles de nouveaux venus, pour se distinguer, attribuoient les mêmes effets. Tantôt c’étoit une plante nouvelle qu’on décoroit d’anciennes vertus, et tantôt d’anciennes plantes proposées sous de nouveaux noms suffisoient pour enrichir de nouveaux charlatans. Ces plantes avoient des noms vulgaires, différents dans chaque canton ; et ceux qui les indiquoient pour leurs drogues ne leur donnoient que des noms connus tout au plus dans le lieu qu’ils habitoient ; et quand leurs récipés couroient dans d’autres pays, on ne savoit plus de quelle plante il y étoit parlé ; chacun en substituoit une à sa fantaisie, sans autre soin que de lui donner le même nom. Voilà tout l’art que les Myrepsus, les Hildegardes, les Suardus, les Villanova, et les autres docteurs de ces temps-là, mettoient à l’étude des plantes dont ils ont parlé dans leurs livres ; et il seroit difficile peut-être au peuple, d’en reconnoître une seule sur leurs noms ou sur leurs descriptions.

A la renaissance des lettres, tout disparut pour faire place aux anciens livres : il n’y eut plus rien de bon et de vrai que ce qui étoit dans Aristote et dans Gallien. Au lieu d’étudier les plantes sur la terre, on ne les étudioit plus que dans Pline et Dioscoride ; et il n’y a rien si fréquent dans les auteurs de ces temps-là que d’y voir nier l’existence d’une plante par l’unique raison que Dioscoride n’en a pas parlé. Mais ces doctes plantes, il falloit pourtant les trouver en nature pour les employer selon les préceptes du maître. Alors on s’évertua ; l’on se mit à chercher, à observer, à conjecturer ; et chacun ne manqua pas de faire tous ses efforts pour trouver dans la plante qu’il avoit choisie les caractères décrits dans son auteur ; et, comme les traducteurs, les commentateurs, les praticiens, s’accordoient rarement sur le choix, on donnoit vingt noms à la même plante, et à vingt plantes le même nom, chacun soutenant que la sienne étoit véritable, et que toutes les autres, n’étant pas celles dont Dioscoride avoit parlé, devoient être proscrites de dessus la terre. De ce conflit résultèrent enfin des recherches, à la vérité plus attentives, et quelques bonnes observations qui méritèrent d’être conservées, mais en même temps un tel chaos de nomenclature, que les médecins et les herboristes avoient absolument cessé de s’entendre entre eux. Il ne pouvoit plus y avoir communication de lumières, il n’y avoit plus que des disputes de mots et de noms, et même toutes les recherches et descriptions utiles étoient perdues, faute de pouvoir décider de quelle plante chaque auteur avoit parlé.

Il commença pourtant à se former de vrais botanistes, tels que Clusius, Cordus, Césalpin, Gesner, et à se faire de bons livres, et instructifs, sur cette matière, dans lesquels même on trouve déjà quelques traces de méthode. Et c’étoit certainement une perte que ces pièces devinssent inutiles et inintelligibles par la seule discordance des noms. Mais de cela même que les auteurs commencoient à réunir les espèces et à séparer les genres, chacun selon sa manière d’observer le port et la structure apparente, il résulta de nouveaux inconvénients et une nouvelle obscurité, parce que chaque auteur, réglant sa nomenclature sur sa méthode, créoit de nouveaux genres, ou séparoit les anciens, selon que le réquéroit le caractère des siens : de sorte qu’espèces et genres, tout étoit tellement mêlé, qu’il n’y avoit presque pas de plante qui n’eût autant de noms différents qu’il y avoit d’auteurs qui l’avoient décrite, ce qui rendoit l’étude de la concordance aussi longue et souvent plus difficile que celle des plantes mêmes.

Enfin parurent ces deux illustres frères qui ont plus fait eux seuls pour le progrès de la botanique que tous les autres ensemble qui les ont précédés et même suivis, jusqu’à Tournefort : hommes rares, dont le savoir immense, et les solides travaux, consacrés à la botanique, les rendent dignes de l’immortalité qu’ils leur ont acquise ; car, tant que cette science naturelle ne tombera pas dans l’oubli, les noms de Jean et de Gaspard Bauhin vivront avec elle dans la mémoire des hommes.

Ces deux hommes entreprirent, chacun de son côté, une histoire universelle des plantes ; et, ce qui se rapporte plus immédiatement à cet article, ils entreprirent l’un et l’autre d’y joindre une synonymie, c’est-à-dire une liste exacte des noms que chacune d’elles portoit dans tous les auteurs qui les avaient précédés. Ce travail devenoit absolument nécessaire pour qu’on pût profiter des observations de chacun d’eux ; car, sans cela, il devenoit presque impossible de suivre et démêler chaque plante à travers tant de noms différents. L’aîné a exécuté à peu près cette entreprise dans les trois volumes in-folio qu’on a imprimés après sa mort, et il y a joint une critique si juste, qu’il s’est rarement trompé dans ses synonymies.

Le plan de son frère étoit encore plus vaste, comme il paroît par le premier volume qu’il en a donné, et qui peut faire juger de l’immensité de tout l’ouvrage, s’il eût eu le temps de l’exécuter : mais, au volume près dont je viens de parler, nous n’avons que les titres du reste dans son Pinax ; et ce Pinax, fruit de quarante ans de travail, est encore aujourd’hui le guide de tous ceux qui veulent travailler sur cette matière, et consulter les anciens auteurs.

Comme la nomenclature des Bauhin n’étoit formée que des titres de leurs chapitres, et que ces titres comprenoient ordinairement plusieurs mots, de là vient l’habitude de n’employer pour noms de plantes que des phrases louches assez longues, ce qui rendoit cette nomenclature non seulement traînante et embarrassante, mais pédantesque et ridicule. Il y auroit à cela, je l’avoue, quelque avantage, si ces phrases avoient été mieux faites ; mais, composées indifféremment des noms des lieux d’où venoient ces plantes, des noms des gens qui les avoient envoyées, et même des noms d’autres plantes avec lesquelles on leur trouvoit quelque similitude, ces phrases étoient des sources de nouveaux embarras et de nouveaux doutes, puisque la connoissance d’une seule plante exigeoit celle de plusieurs autres, auxquelles sa phrase renvoyoit, et dont les noms n’étoient pas plus déterminés que le sien.

Cependant les voyages de long cours enrichissoient incessamment la botanique de nouveaux trésors ; et tandis que les anciens noms accabloient déjà la mémoire, il en falloit inventer de nouveaux sans cesse pour les plantes nouvelles qu’on découvroit. Perdus dans ce labyrinthe immense, les botanistes, forcés de chercher un fil pour s’en tirer, s’attachèrent enfin sérieusement à la méthode. Herman, Rivin, Ray, proposèrent chacun la sienne ; mais l’immortel Tournefort l’emporta sur eux tous : il rangea le premier, systématiquement, tout le règne végétal, et réformant en partie la nomenclature, le combina par ses nouveaux genres avec celle de Gaspard Bauhin. Mais loin de la débarrasser de ses longues phrases, ou il en ajouta de nouvelles, ou il chargea les anciennes des additions que sa méthode le forçoit d’y faire. Alors s’introduisit l’usage barbare de lier les nouveaux noms aux anciens par un qui quœ quod contradictoire, qui d’une même plante faisoit deux genres tout différents.

Dens leonis qui pilosella folio minus villoso : Doria quæ jacobœa orientalis limonii folio : Titanokeratophyton quod litophyton marinum albicans. Ainsi la nomenclature se chargeoit ; les noms des plantes devenoient non seulement des phrases, mais des périodes. Je n’en citerai qu’un seul, de Plukenet, qui prouvera que je n’exagère pas. « Gramen myloicophorum carolinianum, seu gramen altissimum, paniculata maxima speciosa, e spicis majoribus compressiusculis utrinque pinnatis blattam molendariam quodammodo referentibus, composita, foliis convolutus mucronatis pungentibus« . Almag. 137

C’en étoit fait de la botanique si ces pratiques eussent été suivies. Devenue absolument insupportable, la nomenclature ne pouvoit plus subsister dans cet état, et il falloit de toute nécessité qu’il s’y fît une réforme, ou que la plus riche, la plus aimable, la plus facile des trois parties de l’histoire naturelle fût abandonnée. Enfin M. Linnæus, plein de son système sexuel, et des vastes idées qu’il lui avoit suggérées, forma le projet d’une refonte générale dont tout le monde sentoit le besoin, mais dont nul n’osoit tenter l’entreprise. Il fit plus, il l’exécuta ; et, après avoir préparé, dans son Critica botanica, les règles dans lesquelles ce travail devoit être conduit, il détermina, dans son Genera plantarum, les genres des plantes, ensuite les espèces dans son Species ; de sorte que, gardant tous les anciens noms qui pouvoient s’accorder avec ces nouvelles règles, et refondant tous les autres, il établit enfin une nomenclature éclairée, fondée sur les vrais principes de l’art, qu’il avoit lui-même exposés. Il conserva tous ceux des anciens genres qui étoient vraiment naturels ; il corrigea, simplifia, réunit ou divisa les autres, selon que le requéroient les vrais caractères ; et, dans la confection des noms, il suivoit, quelquefois même un peu trop sévèrement, ses propres règles. A l’égard des espèces, il falloit bien, pour les déterminer, des descriptions et des différences ; ainsi les phrases restoient toujours indispensables, mais s’y bornant à un petit nombre de mots techniques bien choisis et bien adaptés, il s’attacha à faire de bonnes et brèves définitions tirées des vrais caractères de la plante, bannissant rigoureusement tout ce qui lui étoit étranger. Il fallut pour cela créer, pour ainsi dire, à la botanique une nouvelle langue qui épargnât ce long circuit de paroles qu’on voit dans les anciennes descriptions. On s’est plaint que les mots de cette langue n’étoient pas tous dans Cicéron. Cette plainte auroit un sens raisonnable, si Cicéron eût fait un traité complet de botanique. Ces mots cependant sont tous grecs ou latins, expressifs, courts, sonores, et forment même des constructions élégantes par leur extrême précision. C’est dans la pratique journalière de l’art qu’on sent tout l’avantage de cette nouvelle langue, aussi commode et nécessaire aux botanistes qu’est celle de l’algèbre aux géomètres.

Jusque là M. Linnæus avoit déterminé le plus grand nombre des plantes connues, mais il ne les avoit pas nommées ; car ce n’est pas nommer une chose que de la définir : une phrase ne sera jamais un vrai mot, et n’en sauroit avoir l’usage. Il pourvut à ce défaut par l’invention des noms triviaux qu’il joignit à ceux des genres pour distinguer les espèces. De cette manière le nom de chaque plante n’est composé jamais que de deux mots ; et ces deux mots seuls, choisis avec discernement et appliqués avec justesse, font souvent mieux connoître la plante que ne faisoient les longues phrases de Micheli et de Plukenet. Pour la connoître mieux encore et plus régulièrement, on a la phrase qu’il faut savoir sans doute, mais qu’on n’a plus besoin de répéter à tout propos lorsqu’il ne faut que nommer l’objet.

Rien n’étoit plus maussade et plus ridicule lorsqu’une femme, ou quelqu’un de ces hommes qui leur ressemblent, vous demandois le nom d’une herbe ou d’une fleur dans un jardin, que la nécessité de cracher en réponse une longue enfilade no mots latins, qui ressembloient à des évocations magiques ; inconvénient suffisant pour rebuter ces personnes frivoles d’une étude charmante, offerte avec un appareil aussi pédantesque.

Quelque nécessaire, quelque avantageuse que fût cette réforme, il ne falloit pas moins que le profond savoir de M. Linnæus pour la faire avec succès, et que la célébrité de ce grand naturaliste pour la faire universellement adopter. Elle a d’abord éprouvé de la résistance, elle en éprouve encore ; cela ne sauroit être autrement : ses rivaux dans la même carrière regardent cette adoption comme un aveu d’infériorité qu’ils n’ont garde de faire ; sa nomenclature paroît tenir tellement à son système, qu’on ne s’avise guère de l’en séparer ; et les botanistes du premier ordre qui se croient obligés par hauteur de n’adopter le système de personne, et d’avoir chacun le sien, n’iront pas sacrifier leurs prétentions aux progrès d’un art dont l’amour dans ceux qui le professent est rarement désintéressé.

Les jalousies nationales s’opposent encore à l’admission d’un système étranger. On se croit obligé de soutenir les illustres de son pays, surtout lorsqu’ils ont cessé de vivre ; car même l’amour-propre, qui faisoit souffrir avec peine leur supériorité durant leur vie, s’honore de leur gloire après leur mort.

Malgré tout cela, la grande commodité de cette nouvelle nomenclature, et son utilité, que l’usage a fait connoître, l’ont fait adopter presque universellement dans toute l’Europe, plus tôt ou plus tard à la vérité, mais enfin à peu près partout, et même à Paris. M. de Jussieu vient de l’établir au Jardin du Roi, préférant ainsi l’utilité publique à la gloire d’une nouvelle refonte, que sembloit demander la méthode des familles naturelles, dont son illustre oncle est l’auteur. Ce n’est pas que cette nomenclature linnéenne n’ait encore ses défauts, et ne laisse de grandes prises à la critique ; mais, en attendant qu’on en trouve une plus parfaite, à qui rien ne manque, il vaut cent fois mieux adopter celle-là que de n’en avoir aucune, ou de retomber dans les phrases de Tournefort ou de Gaspard Bauhin. J’ai même peine à croire qu’une meilleure nomenclature pût avoir désormais assez de succès pour proscrire celle-ci, à laquelle les botanistes de l’Europe sont déjà tout accoutumés ; et c’est par la double chaîne de l’habitude et de la commodité qu’ils y renonceroient avec plus de peine encore qu’ils n’en eurent à l’accepter. Il faudroit, pour opérer ce changement, un auteur dont le crédit effaçat celui de M. Linnæus, et à l’autorité duquel l’Europe entière voulût se soumettre une seconde fois, ce qui me paroît difficile à espérer ; car si son système, quelque excellent qu’il puisse être, n’est adopté que par une seule nation, il jettera la botanique dans un nouveau labyrinthe, et nuira plus qu’il ne servira.

Le travail même de M. Linnæus, bien qu’immense, reste encore imparfait, tant qu’il ne comprend pas toutes les plantes connues, et tant qu’il n’est pas adopté par tous les botanistes sans exception ; car les livres de ceux qui ne s’y soumettent pas exigent de la part des lecteurs le même travail pour la concordance auquel ils étoient forcés pour les livres qui ont précédé. On a obligation à M. Crantz, malgré sa passion contre M. Linnæus, d’avoir, en rejetant son système adopté, sa nomenclature. Mais M. Haller, dans son grand et excellent Traité des plantes alpines, rejette à la fois l’un et l’autre ; et M. Adanson fait encore plus : il prend une nomenclature toute nouvelle, et ne fournit aucun renseignement pour y rapporter celle de M. Linnæus. M. Haller cite toujours les genres et quelquefois les phrases des espèces de M. Linnæus ; mais Adanson n’en cite jamais ni genre ni phrase. M. Haller s’attache à une synonymie exacte, par laquelle, quand il n’y joint pas la phrase de M. Linnæus, on peut du moins la trouver indirectement par le rapport des synonymies. Mais M. Linnæus et ses livres sont tout-à-fait nuls pour M. Adanson et pour ses lecteurs ; il ne laisse aucun renseignement par lequel on s’y puisse recconnoître : ainsi il faut opter entre M. Linnæus et M. Adanson, qui l’exclut sans miséricorde, et jeter tous les livres de l’un ou de l’autre au feu, ou bien il faut entreprendre un nouveau travail, qui ne sera ni court ni facile, pour faire accorder deux nomenclatures qui n’offrent aucun point de réunion. De plus, M. Linnæus n’a point donné une synonymie complète. Il s’est contenté, pour les plantes anciennement connues, de citer les Bauhin et Clusius, et une figure de chaque plante. Pour les plantes exotiques découvertes récemment, il cité un ou deux auteurs modernes, et les figures de Rheedi, de Rumphius, et quelques autres, et s’en est tenu là. Son entreprise n’exigeoit pas de lui une compilation plus étendue, et c’étoit assez qu’il donnât un seul renseignement sûr pour chaque plante dont il parloit.

Tel est l’état actuel des choses. Or, sur cet exposé, je demande à tout lecteur sensé comment il est possible de s’attacher à l’étude des plantes en rejetant celle de la nomenclature. C’est comme si l’on vouloit se rendre savant dans une langue sans vouloir en apprendre les mots. Il est vrai que les noms sont arbitraires, que la connoissance des plantes ne tient point nécessairement à celle de la nomenclature, et qu’il est aisé de supposer qu’un homme intelligent pourroit être un excellent botaniste, quoiqu’il ne connût pas une seule plante par son nom ; mais qu’un homme seul, sans livres et sans aucun secours des lumières communiquées, parvienne à devenir de lui-même un très médiocre botaniste, c’est une assertion ridicule à faire, et une entreprise impossible à exécuter. Il s’agit de savoir si trois cents ans d’études et d’observations doivent être perdus pour la botanique, si trois cents volumes de figures et de descriptions doivent être jetés au feu, si les connoissances acquises par tous les savants qui ont consacré leur bourse, leur vie et leurs veilles à des voyages immenses, coûteux, pénibles et périlleux, doivent être inutiles, à leurs successeurs, et si chacun partant toujours de zéro pour son premier point, pourra parvenir de luimême aux mêmes connoissances qu’une longue suite de recherches et d’études a répandues dans la masse du genre humain. Si cela n’est pas, et que la troisième et plus aimable partie de l’histoire naturelle mérite l’attention des curieux, qu’on me dise comment on s’y prendra pour faire usage des connoissances ci-devant acquises, si l’on ne commence par apprendre la langue des auteurs, et par savoir à quels objets se rapportent les noms employés par chacun d’eux. Admettre l’étude de la botanique, et rejeter celle de la nomenclature, c’est donc tomber dans la plus absurde contradiction.

J.-J. Rousseau, 1781